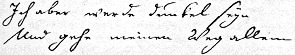

Und gehe meinen Weg allein.

Hernach. Gottfried Benns Briefe an Ursula Ziebarth. Mit Nachschriften von Ursula Ziebarth. Wallstein-Verlag Göttingen, 2001

Hernach. Gottfried Benns Briefe an Ursula Ziebarth. Mit Nachschriften von Ursula Ziebarth. Wallstein-Verlag Göttingen, 2001 Alice Schmidt - Tagebuch aus dem Jahr 1954. Eine Edition der Arno Schmidt Stiftung im Suhrkamp Verlag.

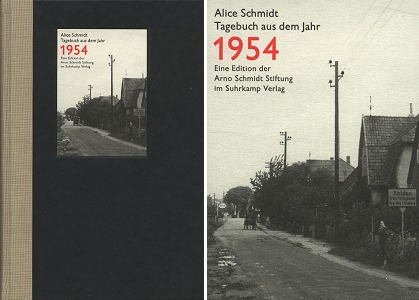

Wieder hat die Arno Schmidt Stiftung ein Buch herausgebracht, welches im Rennen um die schönsten Bücher des Jahres ganz oben mitmischen wird. Aber selten habe ich ein Buch gelesen, das sich in diesem Ausmaß rechtfertigen zu müssen meint. Im Vorwort beschäftigt sich Jan Philipp Reemtsma zur Hauptsache mit dieser Frage und wägt philologische Interessen (oder schlicht Neugier) und Wahrung auch posthumen Anstands gegeneinander ab. Für Arno-Schmidt-Fans stellt sich die Frage schlechterdings nicht: Das Buch war mindestens für mich ein Muss und zum Glück auch ein Genuss.

1954 war für das Ehepaar Schmidt ein wichtiges Jahr: Die Reise nach Ostberlin und die Begegnung mit dem Osten (durchaus im Vorfeld auch als Option zum Übersiedeln gesehen, aufgrund der Erfahrungen aber bald verworfen), die Recherchen für den Roman "Das steinere Herz" in Ahlden, und der ganze Alltag aus Geldsorgen, Katzengeschichten, und Zweiheit - das liest sich auch äußerst interessant als historischer Schnappschuss aus der Mitte der 50er Jahre in Deutschland. Ich habe oft beim Lesen innegehalten, da ich in dieser Zeit geboren bin und einiges an Erinnerungen plötzlich wieder da war. Und Alice Schmidt ist eine durchaus feine Beobachterin, so dass sich zum Beispiel der Bericht aus Ostberlin sogar ausgesprochen spannend liest. Einiges ämüsiert wiederum: Im Heidenhaushalt ist es offenbar verpönt, "Gottseidank" zu sagen: also sagt man "Jupiterseidank". Oder man ist wild vor Wut, weil man junge Kätzchen totmachen muss (weswegen Arno Schmidt heult), oder ist wütend, weil man Fische (also Tiere) ißt, und dann schimpft man auf den Leviathan, der alles so übel eingerichtet hat - statt die Kätzchen einfach ihrem Schicksal zu überlassen und Fleisch oder Fisch einfach nicht mehr zu essen. Überaus amüsant auch die vielen "L"s, wenn "Liebe gemacht" wird. Wofür es auch das Wörtchen "ellen" gibt. Und - ach herrjeh - am 6.8. ein enttäuschter Arno, der nicht wie versprochen "ellen" kann, weil Alice ihre "Sache" hat: "Darob Arno üble Laune, ...". Na so was. Hätt' er doch einfach!

Fast nicht zu glauben die Stelle vom 30.11.54, als Arno Schmidt den "Faust" als eine Art Orakel für die Frage, "ob er bei der Poesie ausharren solle" aufschlägt, und genau diese Stelle als Orakelantwort erwischt: "Rette sie, oder der Fluch von Jahrtausenden über dich!" "Er war fertig!" schreibt Alice Schmidt, und man glaubt es gern.

16.10.2004

Alice Schmidt - Tagebuch aus dem Jahr 1954. Eine Edition der Arno Schmidt Stiftung im Suhrkamp Verlag.

Wieder hat die Arno Schmidt Stiftung ein Buch herausgebracht, welches im Rennen um die schönsten Bücher des Jahres ganz oben mitmischen wird. Aber selten habe ich ein Buch gelesen, das sich in diesem Ausmaß rechtfertigen zu müssen meint. Im Vorwort beschäftigt sich Jan Philipp Reemtsma zur Hauptsache mit dieser Frage und wägt philologische Interessen (oder schlicht Neugier) und Wahrung auch posthumen Anstands gegeneinander ab. Für Arno-Schmidt-Fans stellt sich die Frage schlechterdings nicht: Das Buch war mindestens für mich ein Muss und zum Glück auch ein Genuss.

1954 war für das Ehepaar Schmidt ein wichtiges Jahr: Die Reise nach Ostberlin und die Begegnung mit dem Osten (durchaus im Vorfeld auch als Option zum Übersiedeln gesehen, aufgrund der Erfahrungen aber bald verworfen), die Recherchen für den Roman "Das steinere Herz" in Ahlden, und der ganze Alltag aus Geldsorgen, Katzengeschichten, und Zweiheit - das liest sich auch äußerst interessant als historischer Schnappschuss aus der Mitte der 50er Jahre in Deutschland. Ich habe oft beim Lesen innegehalten, da ich in dieser Zeit geboren bin und einiges an Erinnerungen plötzlich wieder da war. Und Alice Schmidt ist eine durchaus feine Beobachterin, so dass sich zum Beispiel der Bericht aus Ostberlin sogar ausgesprochen spannend liest. Einiges ämüsiert wiederum: Im Heidenhaushalt ist es offenbar verpönt, "Gottseidank" zu sagen: also sagt man "Jupiterseidank". Oder man ist wild vor Wut, weil man junge Kätzchen totmachen muss (weswegen Arno Schmidt heult), oder ist wütend, weil man Fische (also Tiere) ißt, und dann schimpft man auf den Leviathan, der alles so übel eingerichtet hat - statt die Kätzchen einfach ihrem Schicksal zu überlassen und Fleisch oder Fisch einfach nicht mehr zu essen. Überaus amüsant auch die vielen "L"s, wenn "Liebe gemacht" wird. Wofür es auch das Wörtchen "ellen" gibt. Und - ach herrjeh - am 6.8. ein enttäuschter Arno, der nicht wie versprochen "ellen" kann, weil Alice ihre "Sache" hat: "Darob Arno üble Laune, ...". Na so was. Hätt' er doch einfach!

Fast nicht zu glauben die Stelle vom 30.11.54, als Arno Schmidt den "Faust" als eine Art Orakel für die Frage, "ob er bei der Poesie ausharren solle" aufschlägt, und genau diese Stelle als Orakelantwort erwischt: "Rette sie, oder der Fluch von Jahrtausenden über dich!" "Er war fertig!" schreibt Alice Schmidt, und man glaubt es gern.

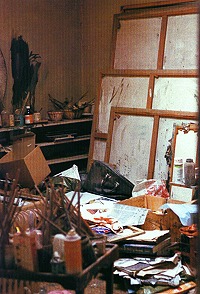

16.10.2004 Im Kapitel "Sammeln" wird der berühmte "Zettelkasten" von Niklas Luhmann vorgestellt (dessen Prinzip von Daniel Lüdecke in eine freie Software namens "Zettelkasten" (wie auch anders) umgesetzt worden ist). Nicht so interessant, den Luhmann'schen Zettelkasten kennt man ja, aber was ist mit denen, für die dieser Kasten nicht taugt? Für die empfiehlt Soentgen einen Blick auf die Francis-Bacon-Methode des Material-Sammelns, die er so rekonstruiert (S.111):

Im Kapitel "Sammeln" wird der berühmte "Zettelkasten" von Niklas Luhmann vorgestellt (dessen Prinzip von Daniel Lüdecke in eine freie Software namens "Zettelkasten" (wie auch anders) umgesetzt worden ist). Nicht so interessant, den Luhmann'schen Zettelkasten kennt man ja, aber was ist mit denen, für die dieser Kasten nicht taugt? Für die empfiehlt Soentgen einen Blick auf die Francis-Bacon-Methode des Material-Sammelns, die er so rekonstruiert (S.111):

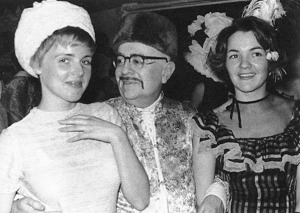

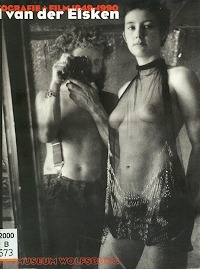

Da nähern sich drei in Lederjacken gekleidete Studentinnen. Sie umtanzen den Herrn am Katheder, versuchen ihn zu küssen. Schließlich reißen sie ihre Jacken auf und halten dem Professor ihre nackten Brüste hin. Johlendes Gelächter! Der schockierte Philosoph greift seine Aktentasche, hält sie vors Gesicht und läuft aus dem Hörsaal. Das Ganze wird oft als Anekdote erzählt [...].Eine sehr bewegende Buchpassage. Die Story kennt jeder, die genauere Beobachtung von Guido Knopp nicht. Gedanken kann sich darüber jeder selbst machen. Adorno ist übrigens kaum dreieinhalb Monate danach gestorben. Na na, wer wird denn hier einen Zusammenhang sehen wollen...? Natürlich ist Adorno nicht nur "theorieverhaftet", solche Urteile sind naiv, kein grosser Denker (und das ist Adorno) kommt ohne das Schönste und Aufregendste im Leben aus. Dazu erfährt man mehr aus einem hochinteressanten Buch, welches schon einige Wochen länger auf meinem Bücherstapel liegt:

Wer wäre damals nicht gern dabeigewesen in Hörsaal VI? Die ganze Sache scheint sehr lustig gewesen zu sein. [...]

Wer weiß, vielleicht war die Szene für Adorno nicht so komisch wie für die Lachgemeinde im Hörsall VI? In einem kurz nach dem Vorfall veröffentlichten Spiegel-Interview ist die Verstörung des Philosophen jedenfalls deutlich zu spüren. Vielleicht lohnt es, nachzusehen, was andere an diesem Tag im Hörsaal VI gesehen haben. Der Filmemacher Guido Knopp war Augenzeuge des Vorfalls. In einem Interview über seine Studienzeit in Frankfurt erzählt er: "Alle im Saal lachten. Ich saß ziemlich weit vorne, mir tat er leid. Drei hüpfende Busen in Augenhöhe, und dieser sehr im Theoriedenken verhaftete Mann versucht, sich mit der Aktentasche zu wehren. Ich sah, dass er fassungslos war. Irgendwann läßt er die Aktentasche hängen und bricht in Tränen aus. Und dann führen ihn seine Assistenten weg. Das war eine sehr bewegende Szene."(S.143ff). [Diese Passage ist auch in einem online verfügbaren Aufsatz von Jens Soentgen nachzulesen "ADORNOS Lachen, ADORNOS Tränen".]

"Adorno. Eine Bildmonographie.", herausgegeben vom Theodor W. Adorno Archiv, Suhrkamp 2003.

"Adorno. Eine Bildmonographie.", herausgegeben vom Theodor W. Adorno Archiv, Suhrkamp 2003.New York, 16. Oktober 1949Im genannten Buch gibt es Bilder von verteufelt schönen Frauen. Adorno wegen einiger nackter Busen gestorben - lächerlich! Auf der Abbildung rechts Adorno auf einer Faschingsfeier - theorieverhaftet?(S.236) Fast (aber nur fast) habe ich bei den beiden genannten Geschichten (des "SM-Nachmittags der äußersten Exzesse" einerseits und der "Busenattacke" andererseits) an den berühmten Satz aus der "Dialektik der Aufklärung" denken müssen: "Kunstwerke sind asketisch und schamlos, Kulturindustrie ist pornographisch und prüde." (Horckheimer / Adorno). 12.10.2004

Das Weekend mit Carol. Sie kam, mit einer Viertelstunde Verspätung, zu den Türen der Public Library und mir Unverbesserlichem schlug das Herz. Sie sah entzückend aus mit ihrer bizarren, gleichsam überbrünetten Schönheit, von der ein Geruch wie von Rauch ausgeht. Welche Mischung aus einer libertine und einem Professor. Wir aßen im Rumpelmeier, ich setzte ihr das Programm auseinander, das wir streng innehielten; Genießen der Vorlust. Nach Reservation reizend im 5th Avenue. Nachmittag der äußersten Exzesse, in völliger Helle und Klarheit. Echte Masochistin: zweimal ihr Orgasmus nur beim freilich erbarmungslosen Schlagen. Der hagere Körper mit den markierten Hinterbacken, eine weiße malabaraise. Ihre Kunst des Hintanhaltens, der Küsse ins Leere, "tantalizing". Das Kunststück beim Lieben von Hinten einen ganz einzuschließen.

Nachtmahl bei Luchow, todmüde beide dann gut geschlafen, morgens nackte Reprise. [...]

Das entzückende "could you take advantage of a girl?" Sie hatte ihre schönsten Strümpfe an, wohl die einzig eleganten. Völlig wolkenlos, nah, dabei ohne Belastung (sie ist glücklich verheiratet). Befriedigt, gleichsam satt, aber traurig um 12 sie an die Bahn gebracht. Wir hatten einander für 23 Stunden.(S.203)

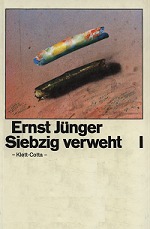

Ernst Jünger - Siebzig verweht I in den letzten Tagen weitergelesen.

Inzwischen (Abfahrt aus Stuttgart am 10.06.1965, Abfahrt aus Hamburg am 13.06., in Antwerpen am 20.06., in Genua 27.06.) befindet sich Jünger mit seiner Frau auf einer Schiffsreise nach Asien, mein aktueller Stand ist Seite 52, das Schiff liegt gerade im Hafen von Genua. Aus persönlichen Gründen interessant fand ich Jüngers Beschreibung des Aufenthalts in Antwerpen und ein langes Zitat aus einem Brief, welchen er in Genua erhielt. In Antwerpen beschreibt Jünger seinen Eindruck von Jean Fouquet "Madonna mit Engeln", dem rechten Flügel des Melun-Diptychons (der linke Flügel befindet sich in Berlin und stellt den Auftraggeber Étienne Chevalier mit dem heiligen Stephan dar).

Das Melun-Diptychon war das erste Gemälde, mit welchem ich zu Beginn meines Kunstgeschichtsstudiums 1974 konfrontiert war - damals den Kopf voller Dalí, de Chirico und Alberto Savinio. "Konfrontiert" ist der richtige Ausdruck, da immerhin zwei Welten, zwei Zeitalter in meinem Kopf zusammenstießen. Nicht, dass mich das Bild unbeeindruckt gelassen hat: es gehört in meinen Privatkanon der 100 packendsten Gemälde. Aber damals wäre ich nie freiwillig auf die Idee gekommen, einen Bildband zur Kunst des 15. Jahrhunderts durchzublättern. Von heute aus gesehen vermute ich, dass Fouquets Bild noch berühmt sein wird, wenn man mein damaliges Dreigestirn Dalí, de Chirico und Alberto Savinio schon vergessen haben wird.

Was notiert Jünger in Antwerpen?

Ernst Jünger - Siebzig verweht I in den letzten Tagen weitergelesen.

Inzwischen (Abfahrt aus Stuttgart am 10.06.1965, Abfahrt aus Hamburg am 13.06., in Antwerpen am 20.06., in Genua 27.06.) befindet sich Jünger mit seiner Frau auf einer Schiffsreise nach Asien, mein aktueller Stand ist Seite 52, das Schiff liegt gerade im Hafen von Genua. Aus persönlichen Gründen interessant fand ich Jüngers Beschreibung des Aufenthalts in Antwerpen und ein langes Zitat aus einem Brief, welchen er in Genua erhielt. In Antwerpen beschreibt Jünger seinen Eindruck von Jean Fouquet "Madonna mit Engeln", dem rechten Flügel des Melun-Diptychons (der linke Flügel befindet sich in Berlin und stellt den Auftraggeber Étienne Chevalier mit dem heiligen Stephan dar).

Das Melun-Diptychon war das erste Gemälde, mit welchem ich zu Beginn meines Kunstgeschichtsstudiums 1974 konfrontiert war - damals den Kopf voller Dalí, de Chirico und Alberto Savinio. "Konfrontiert" ist der richtige Ausdruck, da immerhin zwei Welten, zwei Zeitalter in meinem Kopf zusammenstießen. Nicht, dass mich das Bild unbeeindruckt gelassen hat: es gehört in meinen Privatkanon der 100 packendsten Gemälde. Aber damals wäre ich nie freiwillig auf die Idee gekommen, einen Bildband zur Kunst des 15. Jahrhunderts durchzublättern. Von heute aus gesehen vermute ich, dass Fouquets Bild noch berühmt sein wird, wenn man mein damaliges Dreigestirn Dalí, de Chirico und Alberto Savinio schon vergessen haben wird.

Was notiert Jünger in Antwerpen?

"Im Original sah ich hier zum ersten Mal ein Bild, das mir schon in den Reproduktionen mißfallen hat: Fouquets "Maria mit den Engeln und dem Kinde". Daran stört nicht der Manierismus, sondern der Widerspruch des Motivs zur Dämonie der Darstellung mit den glühenden Engeln im Hintergrund. Das wirkt, als ob der Einfluß einer beglückenden und der einer erregenden Droge sich gemischt und im Bild kristallisiert hätten." (S.39)Schade, dass Jünger nicht deutlicher wird: Was meint er mit der "Dämonie der Darstellung"? Stören ihn die von ihm als "glühend" beschriebenen Engel? Wo ist der Widerspruch zwischen "beglückend" und "erregend"? Welches davon trifft nach Jünger auf die Madonna zu, welches auf die Engel? Richtig ist, dass rote (Seraphim = "Entflammer", "Erglüher", meist brennend rot dargestellt, und mit dieser Farbsymbolik auf die Liebe verweisend) und blaue (Cherubim, meist blau dargestellt und damit auf geistige Erkenntnis verweisend) Kinderengel dargestellt sind, und besonders im Vergleich zur linken Tafel, die "noch" im irdischen Bereich spielt, die phantastische Lichtbehandlung auffällt: Die irdische Tafel wird von außerhalb (vom Himmel) beleuchtet, die himmlische Tafel strahlt von innen heraus, ist das Licht. Keine Dämonie also, sondern eine Lichtsymbolik, dargestellt mit der technischen Meisterschaft von Fouquet, eines "all time great". In Genua erhält Jünger den Brief eines Brüsseler Bekannten (Henri Plard), den er nicht in Antwerpen treffen konnte. Und in diesem Brief wird lange über eben jenes Fouquet-Bild geschrieben - und Jünger zitiert diese Briefpassage ausführlich. Hier ein kleiner Ausschnitt daraus:

"... Das merkwürdigste Werk in Antwerpen dürfte wohl jene höchst zweideutige Madonna von Jehan Fouquet sein, mit der bloßen Brust, dem züchtig (?) gesenkten Blick und der Schar von roten und blauen Engeln hinter dem Thron. Das Modell war keine andere als Agnès Sorel, die 'dame de beauté' (sie besaß tatsächlich ein Schloß mit diesem Namen) und Geliebte Karls VII., die in Schillers 'Jungfrau von Orléans' ein denkwürdiges Gespräch mit Johanna führt: Weltkind und Kind des Himmels. (...) Die ganze vertrackte Allegorie und die Verquickung des Heiligen und des Weltlichen sind typisches 15. Jahrhundert - raffiniert und von Dekadenz angehaucht." (S.52)Seltsam: Da ist Jünger in einer weltberühmten Bildersammlung, dem Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (ohne dessen Namen zu erwähnen), und schreibt über ein Bild (ohne es zu beschreiben), welches ihm nicht gefällt. Und da erhält er Post nach Genua und zitiert ausführlich eine Briefstelle über dieses ihm nicht gefallende Bild. Große Kunst muß nicht gefallen (aber sie packt!), dass Fouquets Bild aber große Kunst ist - das hat Jünger wohl gespürt. Die Verbindung zur Agnès Sorel wird dieses Gemälde wohl nicht wieder los werden - zu schön ist dieses Gerücht. Agnès Sorel, angeblich in der Zeit Fouquets die "schönste Frau Frankreichs", starb allerdings schon 1450, vor der Entstehung des Bildes, welches Étienne Chevalier für das Grabmal seiner 1452 verstorbenen Frau Katharine Budé malen ließ. Claude Schaefer, lange Zeit ein Vertreter der Agnès-Sorel-These, ist in seiner großen Monographie von 1994 (Jean Fouquet. An der Schwelle zur Renaissance (1994), S.115ff) davon abgekommen, auch wenn eine Ähnlichkeit der Madonna mit erhaltenen Porträts der Agnès Sorel unbestreitbar ist, und vermutet, dass die ebenfalls jung verstorbene Katharine Budé der Agnès Sorel ähnelte und dem Schönheitsideal jener Zeit sicher auch mehr als entsprochen hat. Das Grab von Agnès-Sorel wurde übrigens erst unlängst geöffnet, eine Rekonstruktion der Gesichtszüge anhand des gut erhaltenen Schädels soll im Gang sein, dito eine Untersuchung der Todesursache (man vermutet ein Giftattentat im Auftrag des Sohns von König Karl VII.). Schön, dass mir Jüngers Buch Anlaß gegeben hat, mich wieder etwas mit Fouquet zu beschäftigen... 26.09.2004

Ernst Jünger - Siebzig verweht I

Ernst Jünger - Siebzig verweht I[Zürich als Zentrum revolutionärer und künstlerischer Entwicklungen im Ersten Weltkrieg:] Joyce scheint von alledem keine Notiz genommen zu haben. (...) Die Zeiten, da er für den Sozialismus schwärmte, sind vorbei, und von Künstlergruppen hält er sich grundsätzlich fern: Joyce schafft als Einzelgänger seine eigene Moderne, die eher auf Entwicklungen der Populärkultur gegründet ist als auf Tendenzen der zeitgenössischen Avantgarde. (S.75)

[Stephen Dedalus in der Auftaktepisode des Ulysses:] "Aber ich, ich bin kein Held" (Rathjen: S.87, Ulysses: S.9)

"Beide Hauptfiguren [Stephen Dedalus und Leopold Bloom] gehen ohne Schlüssel aus dem Haus, und beide spielen sie mit dem Gedanken, ihre Existenz abzuschütteln [...]" (S.91)

"Bloom [...] bleibt auch deshalb Außenseiter in der auf chauvinistische Männerkumpanei gegründeten Dubliner Gesellschaft: Wie die Grenzen ethnischer und konfessioneller Zugehörigkeit werden auch diejenigen der geschlechtlichen Identität durch ihn in Frage gestellt, Selbstgewißheiten in Ungewissheit überführt." (S.104)17.09.2004

1) amass knowledge of a discipline through interviews and reading;In drei Monaten in ein unbekanntes Problemgebiet einzudringen und die Lösung für ein über 90 jähriges Rätsel zu finden: Eine gelungene Generalprobe für die neue Methode. Man darf hoffen, dass Rugg mit seinem nächsten Ziel: Das Rätsel um die Alzheimer-Erkrankung zu lösen, ebenso erfolgreich ist. 15.09.2004

2) determine whether critical expertise has yet to be applied in the field;

3) look for bias and mistakenly held assumptions in the research;

4) analyze jargon to uncover differing definitions of key terms;

5) check for classic mistakes using human-error tools;

6) follow the errors as they ripple through underlying assumptions;

7) suggest new avenues for research that emerge from steps one through six.

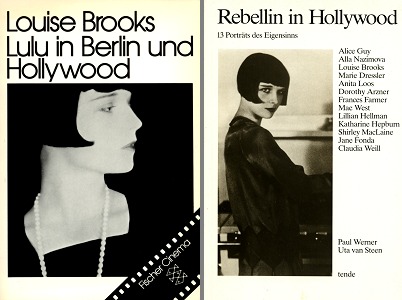

Beim nicht gerade literarischen Thema "schöne aufregende Frau im engen kurzen Kleid, darunter nackt" fällt mir sofort die unvergeßliche Louise Brooks ein, die viel zu sehr nur mit ihrer Rolle als Lulu identifiziert wird, aber laut einigen zeitgenössischen Stimmen jeden Film zum Meisterwerk erheben konnte. Louise Brooks ist Rollenmodell für einen ganzen Frauentyp geworden, selbst aber nie erreicht worden. Sie geistert durch Romane, Lieder, Comics, Filme, als Anspielung oder real, und kaum jemand dürfte ihr Gesicht nicht kennen, auch wenn er mit dem Namen nichts anzufangen weiß.

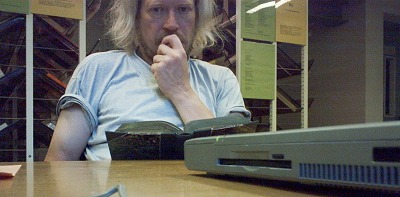

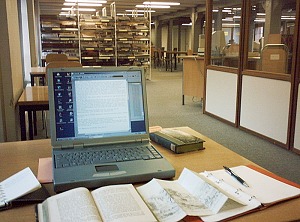

Beim nicht gerade literarischen Thema "schöne aufregende Frau im engen kurzen Kleid, darunter nackt" fällt mir sofort die unvergeßliche Louise Brooks ein, die viel zu sehr nur mit ihrer Rolle als Lulu identifiziert wird, aber laut einigen zeitgenössischen Stimmen jeden Film zum Meisterwerk erheben konnte. Louise Brooks ist Rollenmodell für einen ganzen Frauentyp geworden, selbst aber nie erreicht worden. Sie geistert durch Romane, Lieder, Comics, Filme, als Anspielung oder real, und kaum jemand dürfte ihr Gesicht nicht kennen, auch wenn er mit dem Namen nichts anzufangen weiß. Nach fast drei Wochen mal wieder in der Uni-Bibliothek und Carl Gotthard Graß weitergelesen (in brütender Hitze, wie man auf der Abbildung rechts leider kaum ahnen kann). Zum Glück wurde diese Fernleihe großzügig um weitere sechs Wochen verlängert. Überstundenpflicht und angeordnete Samstagsarbeit lassen die verfügbare Zeit für Bibliotheksbesuche trotz Öffnungszeiten bis 22 Uhr sehr knapp werden. Zum Graß selber: Es gibt interessantere Reisebeschreibungen, und auch zu jener Zeit Autoren, die etwas weniger verklemmt sich und die anderen Menschen beobachten und beschreiben. Aber jetzt habe ich das Ding halt angefangen und lese es auch fertig. Immerhin ergeben diese beiden Bände ein weiteres Mosaiksteinchen zum Verständnis von Menschen und Künstlern am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Seit Wochen zerbreche ich mir schon den Kopf, wie ich die 26 Abbildungen digitalisieren soll. Zum einen sind sie unschön mehrfach gefaltet (vgl. die Abb. zum 5.6.04), zum anderen ist Fotokopieren verboten (diese hätte ich dann zuhause scannen können). Eine denkbare Lösung wäre ein sehr flacher billiger Scanner, der zusätzlich zum Notebook mit in den Lesebereich genommen werden kann. Mal schauen.

Einige Aufsätze von Norman Lebrecht gelesen.

Nach fast drei Wochen mal wieder in der Uni-Bibliothek und Carl Gotthard Graß weitergelesen (in brütender Hitze, wie man auf der Abbildung rechts leider kaum ahnen kann). Zum Glück wurde diese Fernleihe großzügig um weitere sechs Wochen verlängert. Überstundenpflicht und angeordnete Samstagsarbeit lassen die verfügbare Zeit für Bibliotheksbesuche trotz Öffnungszeiten bis 22 Uhr sehr knapp werden. Zum Graß selber: Es gibt interessantere Reisebeschreibungen, und auch zu jener Zeit Autoren, die etwas weniger verklemmt sich und die anderen Menschen beobachten und beschreiben. Aber jetzt habe ich das Ding halt angefangen und lese es auch fertig. Immerhin ergeben diese beiden Bände ein weiteres Mosaiksteinchen zum Verständnis von Menschen und Künstlern am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Seit Wochen zerbreche ich mir schon den Kopf, wie ich die 26 Abbildungen digitalisieren soll. Zum einen sind sie unschön mehrfach gefaltet (vgl. die Abb. zum 5.6.04), zum anderen ist Fotokopieren verboten (diese hätte ich dann zuhause scannen können). Eine denkbare Lösung wäre ein sehr flacher billiger Scanner, der zusätzlich zum Notebook mit in den Lesebereich genommen werden kann. Mal schauen.

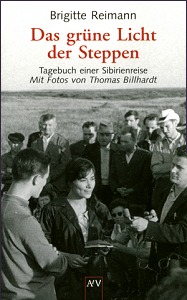

Einige Aufsätze von Norman Lebrecht gelesen. Brigitte Reimann "Das grüne Licht der Steppen"

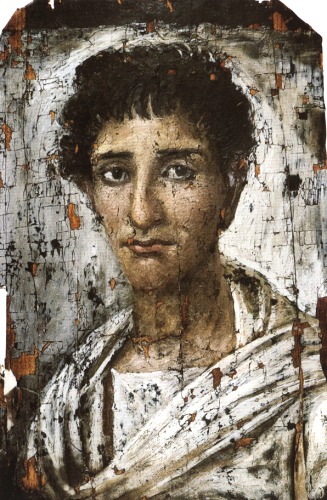

Brigitte Reimann "Das grüne Licht der Steppen" Barbara Borg "Der zierlichste Anblick der Welt...". Ägyptische Porträtmumien.

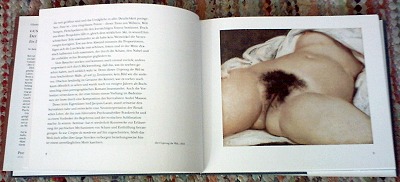

Barbara Borg "Der zierlichste Anblick der Welt...". Ägyptische Porträtmumien. Günter Metken "Gustave Courbet. Der Ursprung der Welt. Ein Lust-Stück". Obwohl schon im Mai 2003 gekauft (unbesehen, da nur noch antiquarisch selten und teuer erhältlich) erst jetzt gründlich gelesen. Bei Licht besehen ist der Band eine Enttäuschung: Ein ganzes Buch einem einzigen Bild zu widmen - da erwartet man einiges mehr als das, was in diesem 80-Seiten-Band von Metken auf etwa 23 Seiten Text (sehr großzügig bedruckt, maximal 2 KB pro Textseite), einigen zeitgenössischen Stimmen, einer Biographie und einer äußerst dürftigen Bibliographie zusammengestellt ist. Es ist durchweg in einem "raunenden Plauderton" gehalten, die wenigsten Stellen werden nachgewiesen, die Quellen für offensichtliche Gerüchte bleiben im Dunkeln (warum werden diese dann überhaupt angeführt?). Bestenfalls also ein Bildbändchen für ein Wartezimmer. Schade, hier wurde einiges verschenkt. Warum wurde nicht die Chance genutzt, mehr über die illustren Vorbesitzer auszuführen - ist beispielsweise Jacques Lacan so uninteressant? Warum nur einige Seiten über ein so "spannendes" Allerwelts-Thema wie "Gustave Courbet und die Frauen" und nicht einige Dutzend Seiten über das Paris dieser Zeit, über das Umfeld, in dem sich Courbet und sein(e) Auftraggeber bewegten? Warum wurde nicht dieses von Metken als so unerhört und schockierend beschriebene Gemälde als Sonde benutzt, um in die Tiefen einer Gesellschaft, eines Milieus einzudringen? Und wie passt es zusammen, dass nach der knapp skizzierten Rezeptionsgeschichte das Bild erst ab etwa 1977 allmählich der Öffentlichkeit bekannt geworden sein könnte, das Bild aber zumindest mir seit Ende der siebziger Jahre häufig "über den Weg lief" und nicht nur in Frankreich sehr wohl bekannt war? Und natürlich wäre es interessant gewesen, die Reaktion heutiger Museumsbesucher auf dieses Bild zu analysieren: Es wäre beispielsweise spannend, zu beobachten, wie eine Schulklasse auf dieses Bild reagiert. Es fehlt also eine Behandlung des Themas in der Art, wie Siegfried Kracauer schon 1937 (neue Auflage 1962) das Paris von Jacques Offenbach beschrieben hat - oder man nimmt eben gleich den Kracauer zur Hand.

Günter Metken "Gustave Courbet. Der Ursprung der Welt. Ein Lust-Stück". Obwohl schon im Mai 2003 gekauft (unbesehen, da nur noch antiquarisch selten und teuer erhältlich) erst jetzt gründlich gelesen. Bei Licht besehen ist der Band eine Enttäuschung: Ein ganzes Buch einem einzigen Bild zu widmen - da erwartet man einiges mehr als das, was in diesem 80-Seiten-Band von Metken auf etwa 23 Seiten Text (sehr großzügig bedruckt, maximal 2 KB pro Textseite), einigen zeitgenössischen Stimmen, einer Biographie und einer äußerst dürftigen Bibliographie zusammengestellt ist. Es ist durchweg in einem "raunenden Plauderton" gehalten, die wenigsten Stellen werden nachgewiesen, die Quellen für offensichtliche Gerüchte bleiben im Dunkeln (warum werden diese dann überhaupt angeführt?). Bestenfalls also ein Bildbändchen für ein Wartezimmer. Schade, hier wurde einiges verschenkt. Warum wurde nicht die Chance genutzt, mehr über die illustren Vorbesitzer auszuführen - ist beispielsweise Jacques Lacan so uninteressant? Warum nur einige Seiten über ein so "spannendes" Allerwelts-Thema wie "Gustave Courbet und die Frauen" und nicht einige Dutzend Seiten über das Paris dieser Zeit, über das Umfeld, in dem sich Courbet und sein(e) Auftraggeber bewegten? Warum wurde nicht dieses von Metken als so unerhört und schockierend beschriebene Gemälde als Sonde benutzt, um in die Tiefen einer Gesellschaft, eines Milieus einzudringen? Und wie passt es zusammen, dass nach der knapp skizzierten Rezeptionsgeschichte das Bild erst ab etwa 1977 allmählich der Öffentlichkeit bekannt geworden sein könnte, das Bild aber zumindest mir seit Ende der siebziger Jahre häufig "über den Weg lief" und nicht nur in Frankreich sehr wohl bekannt war? Und natürlich wäre es interessant gewesen, die Reaktion heutiger Museumsbesucher auf dieses Bild zu analysieren: Es wäre beispielsweise spannend, zu beobachten, wie eine Schulklasse auf dieses Bild reagiert. Es fehlt also eine Behandlung des Themas in der Art, wie Siegfried Kracauer schon 1937 (neue Auflage 1962) das Paris von Jacques Offenbach beschrieben hat - oder man nimmt eben gleich den Kracauer zur Hand. Carl Gotthard Graß "Sizilisches Tagebuch". Weitergelesen - wieder drei Stunden im Lesebereich der Unibibliothek, mit voller Ausrüstung. Höhepunkte gab es bei der Lektüre noch keine, es handelt sich (bisher) um eine recht konventionelle Reisebeschreibung, bei der überraschend wenig über die Mitreisenden gesagt wird. Auch die Abbildungen, die recht unschön gefaltet sind, können sich mit den Zeichnungen des Mitreisenden Karl Friedrich Schinkel nicht vergleichen - und es ist unwahrscheinlich, dass alles auf Kosten des Kupferstechers geht.

03.06.2004

Carl Gotthard Graß "Sizilisches Tagebuch". Weitergelesen - wieder drei Stunden im Lesebereich der Unibibliothek, mit voller Ausrüstung. Höhepunkte gab es bei der Lektüre noch keine, es handelt sich (bisher) um eine recht konventionelle Reisebeschreibung, bei der überraschend wenig über die Mitreisenden gesagt wird. Auch die Abbildungen, die recht unschön gefaltet sind, können sich mit den Zeichnungen des Mitreisenden Karl Friedrich Schinkel nicht vergleichen - und es ist unwahrscheinlich, dass alles auf Kosten des Kupferstechers geht.

03.06.2004 Der Kunstwart

Der Kunstwart"Oh, die Menschen, die Menschen! Man muß sie lieben - und will ja -, aber manchmal graut einem; es graut einem sogar sehr oft." [Ebner-Eschenbach: Das Gemeindekind, S. 255. Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 21716 (vgl. Ebner-GW Bd. 1, S. 161)]

"Nie ist den Menschen deutlicher gepredigt worden: Seid selbstlos, wenn aus keinem edleren, so doch aus Selbsterhaltungstrieb... aber ich sehe, das ist dir wieder zu hoch - - anders also! ... In früheren Zeiten konnte einer ruhig vor seinem vollen Teller sitzen und sich's schmecken lassen, ohne sich darum zu kümmern, daß der Teller seines Nachbars leer war. Das geht jetzt nicht mehr, außer bei den geistig völlig Blinden. Allen übrigen wird der leere Teller des Nachbars den Appetit verderben - dem Braven aus Rechtsgefühl, dem Feigen aus Angst... Darum sorge dafür, wenn du deinen Teller füllst, daß es in deiner Nachbarschaft so wenig leere als möglich gibt. Begreifst du?"ab 01.05.2004

"Ich glaube, ja."

"Begreifst du auch, daß du nie eines Menschen Feind sein sollst, auch dann nicht, wenn er der deine ist?"

"So etwas", erwiderte Pavel, "hat mir schon meine Schwester gesagt."

[Ebner-Eschenbach: Das Gemeindekind, S. 261. Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 21722 (vgl. Ebner-GW Bd. 1, S. 164-165)]

Asja Lacis und Walter Benjamin

Asja Lacis und Walter Benjamin 29.02.2004

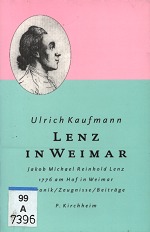

29.02.2004 Was soll man zu dieser Ausstellung sagen! Sie war so gut gemacht wie alle diese Mammutausstellungen, die einen Riesenetat haben (auch viel Eintritt kosten). Viele sehenswerte Exponante, gute Modelle, interessante Schautafeln - alles ganz toll. Aber ein unglaubliches Rumgeschiebe und Rumgedrücke, weil diese Ausstellungsereignisse Event-Charakter haben und damit auch Besucher aus sonst ausstellungsresistenten Kreisen anziehen. Eine wichtige Sache. Und dennoch wünschte man sich etwas mehr Ruhe und Zeit, die so interessant dargebotenen Schaustücke zu betrachten. Die ganze Ausstellung war in recht schummrige Beleuchtung gehalten - nicht zum Schutz der Objekte, denn die wurden teilweise sehr kräftig angeleuchtet, sondern zur Dramatisierung. Eindrucksvoll allerdings der in absolutem Dämmerlicht gehaltene Sonderraum mit den erhaltenen Original-Handschriften. Immer wieder faszinierend, diese handgeschriebenen Texte zu sehen, die sorgfältig geschriebenen Buchstaben, sich das Alter zu vergegenwärtigen, mit dem zu erwartenden Schicksal digitaler Datenträger zu vergleichen, die nach einigen Jahrzehnten kaum noch zu lesen sind usw.

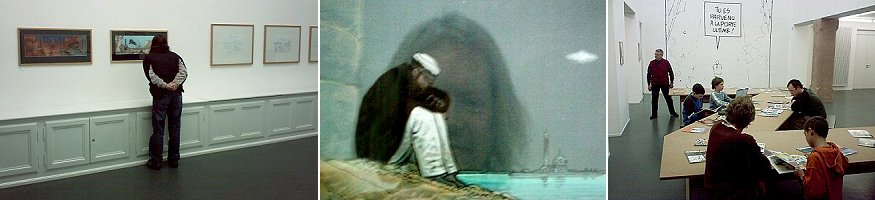

Was soll man zu dieser Ausstellung sagen! Sie war so gut gemacht wie alle diese Mammutausstellungen, die einen Riesenetat haben (auch viel Eintritt kosten). Viele sehenswerte Exponante, gute Modelle, interessante Schautafeln - alles ganz toll. Aber ein unglaubliches Rumgeschiebe und Rumgedrücke, weil diese Ausstellungsereignisse Event-Charakter haben und damit auch Besucher aus sonst ausstellungsresistenten Kreisen anziehen. Eine wichtige Sache. Und dennoch wünschte man sich etwas mehr Ruhe und Zeit, die so interessant dargebotenen Schaustücke zu betrachten. Die ganze Ausstellung war in recht schummrige Beleuchtung gehalten - nicht zum Schutz der Objekte, denn die wurden teilweise sehr kräftig angeleuchtet, sondern zur Dramatisierung. Eindrucksvoll allerdings der in absolutem Dämmerlicht gehaltene Sonderraum mit den erhaltenen Original-Handschriften. Immer wieder faszinierend, diese handgeschriebenen Texte zu sehen, die sorgfältig geschriebenen Buchstaben, sich das Alter zu vergegenwärtigen, mit dem zu erwartenden Schicksal digitaler Datenträger zu vergleichen, die nach einigen Jahrzehnten kaum noch zu lesen sind usw. Drei Ansichten von der Ausstellung: Links ein Bewunderer des auch in meinen Augen besten Bildes, eine Mischtechnik-Arbeit, für deren angemessene Würdigung man eine Lupe hätte mitnehmen müssen. In der Mitte Yours truly als Reflex im Rahmenglas einer Hommage von Moebius an eine Ikone der Comic-Kunst, an Hugo Pratts Corto Maltese, im Hintergrund Motive aus Venedig, eine für Hugo Pratt und Corto Maltese gleichermaßen wichtige Stadt, und für mich eine der schönsten und interessantesten Städte überhaupt. Rechts der Tisch mit den ausliegenden Alben.

18.02.2004 bis 28.02.2004

Drei Ansichten von der Ausstellung: Links ein Bewunderer des auch in meinen Augen besten Bildes, eine Mischtechnik-Arbeit, für deren angemessene Würdigung man eine Lupe hätte mitnehmen müssen. In der Mitte Yours truly als Reflex im Rahmenglas einer Hommage von Moebius an eine Ikone der Comic-Kunst, an Hugo Pratts Corto Maltese, im Hintergrund Motive aus Venedig, eine für Hugo Pratt und Corto Maltese gleichermaßen wichtige Stadt, und für mich eine der schönsten und interessantesten Städte überhaupt. Rechts der Tisch mit den ausliegenden Alben.

18.02.2004 bis 28.02.2004 17.02.2004

17.02.2004| Ich aber werde dunkel seyn Und gehe meinen Weg allein. |

|

Der Besuch der Ausstellung war ungeplant und stand von daher unter einem unguten Stern. Ich bekam eine Vernissage-Einladung für eine Moebius-Ausstellung in Karlsruhe gebracht, und elektrisiert schaute ich nur auf den Wochentag (heute), nicht auf das Datum, und abends nach der Arbeit fuhren wir los. Ich mit dem von Andreas Platthaus herausgegebenen Moebius-Buch "Zeichenwelt" aus der "Anderen Bibliothek" im Rucksack, denn der Meister sollte laut Einladung persönlich anwesend sein und natürlich mein Exemplar signieren. Wie enttäuscht war ich, im Karlsruher Kunstverein dann zu erfahren, dass das alles eine Woche zuvor stattfand und auch die verlängerte Öffnungszeit nur für die Vernissage galt - und nun der Kunstverein schliesst. Super!

Der Besuch der Ausstellung war ungeplant und stand von daher unter einem unguten Stern. Ich bekam eine Vernissage-Einladung für eine Moebius-Ausstellung in Karlsruhe gebracht, und elektrisiert schaute ich nur auf den Wochentag (heute), nicht auf das Datum, und abends nach der Arbeit fuhren wir los. Ich mit dem von Andreas Platthaus herausgegebenen Moebius-Buch "Zeichenwelt" aus der "Anderen Bibliothek" im Rucksack, denn der Meister sollte laut Einladung persönlich anwesend sein und natürlich mein Exemplar signieren. Wie enttäuscht war ich, im Karlsruher Kunstverein dann zu erfahren, dass das alles eine Woche zuvor stattfand und auch die verlängerte Öffnungszeit nur für die Vernissage galt - und nun der Kunstverein schliesst. Super! Es war der letzte Tag der "2. Europäischen Quilt-Triennale", höchste Zeit also für einen Ausstellungsbesuch. Der Wettbewerb wurde von 1984 bis 1998 als Deutsche Quilt-Biennale veranstaltet und läuft seit der europaweiten Öffnung 2000 als Europäische Quilt-Triennale. Mit einem befreundeten Päärchen ging es nach Ziegelhausen in das schnuckelige Berk-Museum, welches sich in einer ehemaligen Kirche aus dem Jahr 1733 befindet. Das Museum wurde 1978 vom Textilfabrikanten Max Berk gegründet und 2002 dem Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg angegliedert. Die Räumlichkeit (mit 700m2 Ausstellungsfläche) hat Flair und ist ideal für Ausstellungen. Etwa die Hälfte der Ausstellungsfläche stand für die Quilt-Triennale zur Verfügung, der Rest bleibt der Dauerausstellung von Kostümen, Trachten und liturgischen Gewändern ab 1740 sowie Exponaten aus dem außereuropäischen Raum vorbehalten.

Es war der letzte Tag der "2. Europäischen Quilt-Triennale", höchste Zeit also für einen Ausstellungsbesuch. Der Wettbewerb wurde von 1984 bis 1998 als Deutsche Quilt-Biennale veranstaltet und läuft seit der europaweiten Öffnung 2000 als Europäische Quilt-Triennale. Mit einem befreundeten Päärchen ging es nach Ziegelhausen in das schnuckelige Berk-Museum, welches sich in einer ehemaligen Kirche aus dem Jahr 1733 befindet. Das Museum wurde 1978 vom Textilfabrikanten Max Berk gegründet und 2002 dem Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg angegliedert. Die Räumlichkeit (mit 700m2 Ausstellungsfläche) hat Flair und ist ideal für Ausstellungen. Etwa die Hälfte der Ausstellungsfläche stand für die Quilt-Triennale zur Verfügung, der Rest bleibt der Dauerausstellung von Kostümen, Trachten und liturgischen Gewändern ab 1740 sowie Exponaten aus dem außereuropäischen Raum vorbehalten.