|

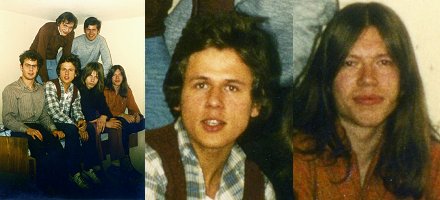

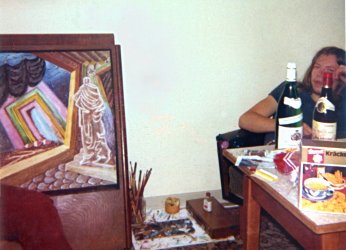

| Links: unsere Zimmer-"Besatzung"; mitte: Toncek; rechts: ich |

"Heißer als tausend Sonnen". Mindestens 15 Jahre habe ich dieses Bild gesucht, dem ich als Kind Alpträume zu verdanken hatte. Bei einer überfälligen Aufräumaktion ist es nun wieder aufgetaucht (und zum Glück ist es nicht mehr nötig, sich direkt an den Verlag zu wenden und um eine Archivsuche zu betteln, was ich tatsächlich erwogen hatte).

"Heißer als tausend Sonnen". Mindestens 15 Jahre habe ich dieses Bild gesucht, dem ich als Kind Alpträume zu verdanken hatte. Bei einer überfälligen Aufräumaktion ist es nun wieder aufgetaucht (und zum Glück ist es nicht mehr nötig, sich direkt an den Verlag zu wenden und um eine Archivsuche zu betteln, was ich tatsächlich erwogen hatte). Alice Munroe "Himmel und Hölle", neun Erzählungen.

Alice Munroe "Himmel und Hölle", neun Erzählungen.

|

|

| Yours truly 1974 (Zivildienst in Walldürn). Das Zeug auf dem Tisch war für die Abschlußparty. |

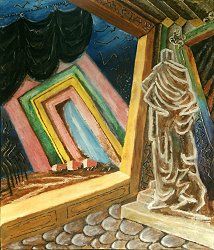

"Die Nacht Salomos" (Kopie). Zum Vergrößern clicken. |

|

|

Walter Grünzweig und Ursula Seeber (Hg.), "Fred Wander. Leben und Werk.", Weidle Verlag.

Walter Grünzweig und Ursula Seeber (Hg.), "Fred Wander. Leben und Werk.", Weidle Verlag. |

|

Auftritt der Strada Montana Big Band beim Strassenfest in Schriesheim. Reinhard (links im Hintergrund im Schatten) am Bass, also ein MUSS für jeden Musikfreund :-)

Auftritt der Strada Montana Big Band beim Strassenfest in Schriesheim. Reinhard (links im Hintergrund im Schatten) am Bass, also ein MUSS für jeden Musikfreund :-) |

|

| Blick in einen der Ausstellungsräume in Marbach, die sich mit der Biographie Schmidts beschäftigten. Wer zum Betrachten der Fotos und Karten keine Brille oder kein Leseglas dabei hatte, war auf verlorenem Posten. | Einer der Themenräume, hier zu den literarischen Vorbildern (Jules Verne, Karl May, Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Schnabel und andere) |

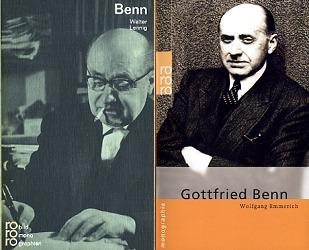

Wolfgang Emmerich - "Gottfried Benn". Vor 33 Jahren (am 24.04.1973), noch in der Oberprima, habe ich die links abgebildete Rowohlt-Monographie zu Gottfried Benn (von Walter Lennig) gekauft. Benn war seit 1972 mein Lieblingsdichter, und noch heute schaue ich mir wichtige Neuerscheinungen zu Benn immer an. Mehr oder weniger zufällig zu der laufenden Benn-Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne in Marbach, die ich in nächster Zeit besuchen möchte, wurde vom Rowohlt-Verlag diese Monographie neu herausgegeben - eine ideale Vorbereitung für den Ausstellungsbesuch. Autor ist diesmal Wolfgang Emmerich. Walter Lennig hatte den Vorteil der Zeitgenossenschaft und der persönlichen Bekanntschaft (er ging häufig mit Benn ein Bierchen zischen), Emmerich hat den Vorteil der weit umfangreicheren Primär- und Sekundärliteratur: So wichtige Briefwechsel wie der mit F.W. Oelze lagen Lennig noch nicht vor. Auch die umfangreichen Briefwechsel mit verschiedenen Frauen, zu denen Benn eine Liebesbeziehung unterhielt, waren noch nicht herausgegeben. Kein Wunder, dass der Mythos des großen Einsamen inzwischen kräftig revidiert worden ist, so faszinierend er (zumindet für mich damals) war. Emmerich, der noch zur Schule ging, als Benn starb, hat das inzwischen vorliegende umfangreiche Material zur Verfügung und steht nicht im Bannkreis der Bennschen Selbstinzenierungen, deren Opfer teilweise Lennig war. Man kann sagen, dass das Ergebnis gelungen ist. Bei der Lektüre habe ich kaum etwas von den Themen vermisst, die für mich mit Benn verbunden sind. Vielleicht kommt der geistesgeschichtliche Hintergrund (besonders des frühen Benn) etwas zu kurz, vielleicht hätte die Rolle von Nietzsche noch etwas intensiver herausgestellt werden sollen. Aber das sind marginale Kritikpunkte. Für mich neu und interessant war der Hinweis auf den eigentlich auffallenden Widerspruch von Benns Poetologie (formuliert zur Hauptsache in seinem berühmten Vortrag "Probleme der Lyrik") zu seinen eigenen Gedichten: Da wird von kalter monologischer Kunst geredet und theoretisiert und gleichzeitig werden emotionale "Parlando-Gedichte" geschrieben. Nicht gefallen haben mir die Abbildungen in der neuen Ausgabe: Sie sind oft zu klein und viel zu kontrastreich. Schwarz-weiss-Aufnahmen müssen nicht von tiefstem Schwarz bis zu blendenden Weiss gehen. Schon die gleichzeitig gescannten Titelbilder machen die Abbildungsqualität deutlich. Der Textumfang ist zugunsten der Lesbarkeit erheblich reduziert worden, zur Hauptsache wurden die langen Originalzitate der Lenning-Ausgabe weggelassen. Hatte die alte Ausgabe noch 180 Seiten, bringt es die neue Ausgabe nur auf 159 Seiten. Gleichzeitig wurde die Anzahl der Zeichen pro Seite von ca 3260 auf 2400 reduziert. Weniger kann aber auch mehr sein: die alte Ausgabe liest sich wegen der kleineren Schrift und den engeren Zeilenabständen erheblich unbequemer.

Wolfgang Emmerich - "Gottfried Benn". Vor 33 Jahren (am 24.04.1973), noch in der Oberprima, habe ich die links abgebildete Rowohlt-Monographie zu Gottfried Benn (von Walter Lennig) gekauft. Benn war seit 1972 mein Lieblingsdichter, und noch heute schaue ich mir wichtige Neuerscheinungen zu Benn immer an. Mehr oder weniger zufällig zu der laufenden Benn-Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne in Marbach, die ich in nächster Zeit besuchen möchte, wurde vom Rowohlt-Verlag diese Monographie neu herausgegeben - eine ideale Vorbereitung für den Ausstellungsbesuch. Autor ist diesmal Wolfgang Emmerich. Walter Lennig hatte den Vorteil der Zeitgenossenschaft und der persönlichen Bekanntschaft (er ging häufig mit Benn ein Bierchen zischen), Emmerich hat den Vorteil der weit umfangreicheren Primär- und Sekundärliteratur: So wichtige Briefwechsel wie der mit F.W. Oelze lagen Lennig noch nicht vor. Auch die umfangreichen Briefwechsel mit verschiedenen Frauen, zu denen Benn eine Liebesbeziehung unterhielt, waren noch nicht herausgegeben. Kein Wunder, dass der Mythos des großen Einsamen inzwischen kräftig revidiert worden ist, so faszinierend er (zumindet für mich damals) war. Emmerich, der noch zur Schule ging, als Benn starb, hat das inzwischen vorliegende umfangreiche Material zur Verfügung und steht nicht im Bannkreis der Bennschen Selbstinzenierungen, deren Opfer teilweise Lennig war. Man kann sagen, dass das Ergebnis gelungen ist. Bei der Lektüre habe ich kaum etwas von den Themen vermisst, die für mich mit Benn verbunden sind. Vielleicht kommt der geistesgeschichtliche Hintergrund (besonders des frühen Benn) etwas zu kurz, vielleicht hätte die Rolle von Nietzsche noch etwas intensiver herausgestellt werden sollen. Aber das sind marginale Kritikpunkte. Für mich neu und interessant war der Hinweis auf den eigentlich auffallenden Widerspruch von Benns Poetologie (formuliert zur Hauptsache in seinem berühmten Vortrag "Probleme der Lyrik") zu seinen eigenen Gedichten: Da wird von kalter monologischer Kunst geredet und theoretisiert und gleichzeitig werden emotionale "Parlando-Gedichte" geschrieben. Nicht gefallen haben mir die Abbildungen in der neuen Ausgabe: Sie sind oft zu klein und viel zu kontrastreich. Schwarz-weiss-Aufnahmen müssen nicht von tiefstem Schwarz bis zu blendenden Weiss gehen. Schon die gleichzeitig gescannten Titelbilder machen die Abbildungsqualität deutlich. Der Textumfang ist zugunsten der Lesbarkeit erheblich reduziert worden, zur Hauptsache wurden die langen Originalzitate der Lenning-Ausgabe weggelassen. Hatte die alte Ausgabe noch 180 Seiten, bringt es die neue Ausgabe nur auf 159 Seiten. Gleichzeitig wurde die Anzahl der Zeichen pro Seite von ca 3260 auf 2400 reduziert. Weniger kann aber auch mehr sein: die alte Ausgabe liest sich wegen der kleineren Schrift und den engeren Zeilenabständen erheblich unbequemer. Molière - "Die gelehrten Frauen". Aufführung vom proVitheater im Romanischen Keller Heidelberg. Super gespielt, man glaubt es kaum, dass es sich bei den Schauspielern NICHT um Profis handelt. In der lebendigen und ausgesprochen humorvollen Aufführung gab es keine Hänger, keine langweilige Minute. An dem Stück soll Molière vier Jahre gearbeitet haben und es selbst als eines seiner Lieblingsstücke bezeichnet haben. Der Witz, die tollen Charaktere, der Ernst hinter der Satire - alles trägt dazu bei, dass das Stück nach über 330 Jahren Bühnengeschichte immer noch wirkt. Geleitet wird das Ensemble von der 1972 geborenen Christiane Daubenberger, die am Ende mindestens soviel Beifall bekam wie die Akteure. Auf der linken Abbildung Michael Steinhauser in der Rolle des Schöngeistes und Literaten Trissotin, rechts eine etwas dramatische Gruppenszene, aus der sich dann ein Duell zwischen Trissotin und der Gelehrten Vadia (Sibylle Grath, rauchend) entwickelte. Die Bühne war überwiegend schwarz, und die fast schon spartanische Ausstattung zeigte mal wieder, dass Theater nicht von bombastischen Bühnenaufbauten lebt, sondern von den Geschichten und den Menschen.

25.06.2006

Molière - "Die gelehrten Frauen". Aufführung vom proVitheater im Romanischen Keller Heidelberg. Super gespielt, man glaubt es kaum, dass es sich bei den Schauspielern NICHT um Profis handelt. In der lebendigen und ausgesprochen humorvollen Aufführung gab es keine Hänger, keine langweilige Minute. An dem Stück soll Molière vier Jahre gearbeitet haben und es selbst als eines seiner Lieblingsstücke bezeichnet haben. Der Witz, die tollen Charaktere, der Ernst hinter der Satire - alles trägt dazu bei, dass das Stück nach über 330 Jahren Bühnengeschichte immer noch wirkt. Geleitet wird das Ensemble von der 1972 geborenen Christiane Daubenberger, die am Ende mindestens soviel Beifall bekam wie die Akteure. Auf der linken Abbildung Michael Steinhauser in der Rolle des Schöngeistes und Literaten Trissotin, rechts eine etwas dramatische Gruppenszene, aus der sich dann ein Duell zwischen Trissotin und der Gelehrten Vadia (Sibylle Grath, rauchend) entwickelte. Die Bühne war überwiegend schwarz, und die fast schon spartanische Ausstattung zeigte mal wieder, dass Theater nicht von bombastischen Bühnenaufbauten lebt, sondern von den Geschichten und den Menschen.

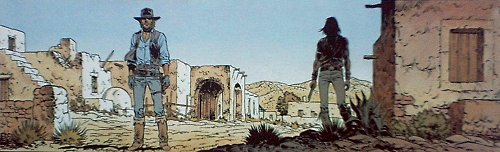

25.06.2006 Yves Swolfs - "Durango. La proie des chacals": Ein Western-Comic der härteren Sorte. Der 1955 geborene Yves Swolfs kann seine Vorbilder Giraud und Hermann für das Genre des realistischen Comic nicht verleugnen. Seine in den achtziger Jahren erschienene Serie "Durango" begründete seinen guten Ruf, den er sich bis heute erhalten hat. Ich habe "La proie des chacals" in der 1991 in der Editions Alpen Publishers neu herausgegebenen Auflage gelesen. Die Story: Durango ist zufällig in der Nähe, als eine Bande von Menschenhändlern, die wieder einmal eine Indianerin über die Grenze nach Mexiko in ein Borell bringen will, an einem Brunnen eine Rast macht. Sie ruft um Hilfe, er erschiesst drei der vier Entführer, worauf die Frau entkommen kann; der vierte Bandit kann flüchten. In der nächsten Ortschaft wird Durango deswegen von dem mit der Bande abhängigen Sheriff gefangengenommen. Nachts befreit ihn ein Indianer, der die Befreiung der Indianerin beobachtet hat, und von Durango Unterstützung bei der Befreiung seiner Frau erhofft, die sich schon in einem Ort hinter der Grenze (Santa Rosa), vermutlich schon in einem Bordell, befindet. Durango sagt zu, und in zwei spannenden und gut erzählten und gezeichneten Show-Downs wird die ganze Bande niedergemacht und die Frau befreit. Schön charakterisiert ist die Mischung aus Feigheit und Brutalität im Charakter des Bosses (Jaime Alonzo). Auch wenn die Story sich schnell erzählt: Zusammen mit den ausgezeichneten Zeichnungen bildet sie ein stimmiges Ganzes.

25.06.2006

Yves Swolfs - "Durango. La proie des chacals": Ein Western-Comic der härteren Sorte. Der 1955 geborene Yves Swolfs kann seine Vorbilder Giraud und Hermann für das Genre des realistischen Comic nicht verleugnen. Seine in den achtziger Jahren erschienene Serie "Durango" begründete seinen guten Ruf, den er sich bis heute erhalten hat. Ich habe "La proie des chacals" in der 1991 in der Editions Alpen Publishers neu herausgegebenen Auflage gelesen. Die Story: Durango ist zufällig in der Nähe, als eine Bande von Menschenhändlern, die wieder einmal eine Indianerin über die Grenze nach Mexiko in ein Borell bringen will, an einem Brunnen eine Rast macht. Sie ruft um Hilfe, er erschiesst drei der vier Entführer, worauf die Frau entkommen kann; der vierte Bandit kann flüchten. In der nächsten Ortschaft wird Durango deswegen von dem mit der Bande abhängigen Sheriff gefangengenommen. Nachts befreit ihn ein Indianer, der die Befreiung der Indianerin beobachtet hat, und von Durango Unterstützung bei der Befreiung seiner Frau erhofft, die sich schon in einem Ort hinter der Grenze (Santa Rosa), vermutlich schon in einem Bordell, befindet. Durango sagt zu, und in zwei spannenden und gut erzählten und gezeichneten Show-Downs wird die ganze Bande niedergemacht und die Frau befreit. Schön charakterisiert ist die Mischung aus Feigheit und Brutalität im Charakter des Bosses (Jaime Alonzo). Auch wenn die Story sich schnell erzählt: Zusammen mit den ausgezeichneten Zeichnungen bildet sie ein stimmiges Ganzes.

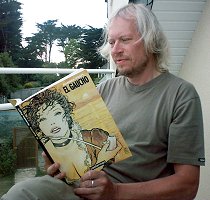

25.06.2006 Milo Manara (Zeichnung / Hugo Pratt (Story) - "El Gaucho". Manara und Pratt bilden ein Traumteam in der Comic-Kunst, beide sind seid den achtziger Jahren meine persönlichen Favoriten. Die Zeichnungen von Manara gehören zum besten, was die Zeichenkunst (nicht nur in der Welt der Comics) zu bieten hat. Nur selten berufe ich mich bei Urteilen darauf, dass ich Kunstgeschichte studiert habe, hier schon. Natürlich ist auch Pratt ein exzellenter Zeichner, aber Manara ist um einen Tick vielseitiger und geschmeidiger. Pratt ist überlegen, wenn es um die Dramatisierung einer Geschichte geht, insofern gilt die Aussage vom Traumteam. Der Comic-Roman ist sehr umfangreich (die reinen Zeichnungen machen 127 Seiten aus) und läßt sich in einigen Sätzen nicht zusammenfassen, wenn man ihn gerecht werden will. Er erzählt eine eher unbekannte Episode aus der Geschichte Südamerikas (die Belagerung und Einnahme von Buenos Aires durch die Engländer 1806), im Roman treten einige Besatzungsmitglieder eines englischen Schiffes auf, eine Gruppe bildschöner irischer Mädchen, südamerikanische Großgrundbesitzer, deren Sklaven, englische Offiziere, korrupte südamerikanische Militärs, geheime Logen mischen mit und vieles andere mehr. Das eigentliche Thema ist aber der Versuch der "Helden", der Drangsal und der Schikane an Bord der Kriegsschiffe zu entkommen (zu desertieren) und in "Südamerika", dem riesigen Kontinent vor ihnen, ihr Glück zu machen. Nur leider gelingt das nicht: die kleinen Leute werden im Räderwerk der großen Politik zermahlen. Alles eingebettet in eine Rahmenhandlung.

Milo Manara (Zeichnung / Hugo Pratt (Story) - "El Gaucho". Manara und Pratt bilden ein Traumteam in der Comic-Kunst, beide sind seid den achtziger Jahren meine persönlichen Favoriten. Die Zeichnungen von Manara gehören zum besten, was die Zeichenkunst (nicht nur in der Welt der Comics) zu bieten hat. Nur selten berufe ich mich bei Urteilen darauf, dass ich Kunstgeschichte studiert habe, hier schon. Natürlich ist auch Pratt ein exzellenter Zeichner, aber Manara ist um einen Tick vielseitiger und geschmeidiger. Pratt ist überlegen, wenn es um die Dramatisierung einer Geschichte geht, insofern gilt die Aussage vom Traumteam. Der Comic-Roman ist sehr umfangreich (die reinen Zeichnungen machen 127 Seiten aus) und läßt sich in einigen Sätzen nicht zusammenfassen, wenn man ihn gerecht werden will. Er erzählt eine eher unbekannte Episode aus der Geschichte Südamerikas (die Belagerung und Einnahme von Buenos Aires durch die Engländer 1806), im Roman treten einige Besatzungsmitglieder eines englischen Schiffes auf, eine Gruppe bildschöner irischer Mädchen, südamerikanische Großgrundbesitzer, deren Sklaven, englische Offiziere, korrupte südamerikanische Militärs, geheime Logen mischen mit und vieles andere mehr. Das eigentliche Thema ist aber der Versuch der "Helden", der Drangsal und der Schikane an Bord der Kriegsschiffe zu entkommen (zu desertieren) und in "Südamerika", dem riesigen Kontinent vor ihnen, ihr Glück zu machen. Nur leider gelingt das nicht: die kleinen Leute werden im Räderwerk der großen Politik zermahlen. Alles eingebettet in eine Rahmenhandlung. Josef Anton Koch, "Römische Ansichten" Galerieausstellung im Kurpfälzischen Museum Heidelberg. Die Ansichten bestehen aus 20 Blättern mit einer Plattengröße von ca. 22 cm x 16 cm, aber das Museum sah sich wohl nicht imstande, diese Handvoll Ansichten in einem Rutsch zu zeigen, sondern stellte bis zum 7.5.06 die ersten zehn Blätter aus, und ich mußte mich nun mit den Blättern 11 bis 20 zufrieden geben. Ein wie üblich abgedunkelter Raum, kleine detailreiche Stiche, die bei der Beleuchtung eine Herausforderung für die Augen waren (warum vergesse ich nur immer ein Leseglas!).

Josef Anton Koch, "Römische Ansichten" Galerieausstellung im Kurpfälzischen Museum Heidelberg. Die Ansichten bestehen aus 20 Blättern mit einer Plattengröße von ca. 22 cm x 16 cm, aber das Museum sah sich wohl nicht imstande, diese Handvoll Ansichten in einem Rutsch zu zeigen, sondern stellte bis zum 7.5.06 die ersten zehn Blätter aus, und ich mußte mich nun mit den Blättern 11 bis 20 zufrieden geben. Ein wie üblich abgedunkelter Raum, kleine detailreiche Stiche, die bei der Beleuchtung eine Herausforderung für die Augen waren (warum vergesse ich nur immer ein Leseglas!). |

|

| Zettelkästen und Schreibmaschinen. | Arno-Schmidt-Reliquienraum |

Konzert der Geyers in Neckargemünd, Prinz-Carl-Keller. Die Geyers, ehemals "Des Geyers Schwarzer Haufen" traten in Neckargemünd als vierköpfige akustische Gruppe auf (es gibt sie auch in einer HistoRock-Variante, mit E-Gitarre und um einen Bassisten verstärkt). Auf der nebenstehenden Aufnahme spielen Albert Dannenmann (Blasinstrumente, Drehleier), Thomas Roth (Gesang, Schlüsselfidel, Dudelsack), Georg Hesse (Gitarrenlaute) und Jost Pogrzeba (Trommeln, Perkussion). Die Behauptung, dass "mitelalterliche Musik" geboten wird, tradiert natürlich das übliche Vorurteil, dass alles, was einige Jahrhunderte auf dem Buckel hat, mittelalterlich ist. Die vorgestellte Musik bestand zum großen Teil aus Renaissancetänzen oder -liedern oder Eigenkompositionen nach Art der Renaissance-Musik, daneben natürlich auch noch einige Folk-Lieder. Die Texte zur Musik hatten teils wesentlich ältere Quellen, bis hin zu Walter von der Vogelweide. Manchmal war es etwas ermüdend, die vielen Wiederholungen über sich ergehen lassen zu müssen, denn viele Lieder hatten eine sehr einfache Strophenform, die sich durch Verdoppelungen jedes Verses "auszeichnete", aber so waren halt die Schemata der Lieder damals.

Auch nicht ganz behaglich fühlte ich mich bei dem ständigen verbalen Kokettieren mit Trinklust und "derber" Liebeslust, was aber offenbar zum Assoziationsrahmen und mithin zur Werbemasche von sogenannter "Mittelaltermusik" gehört - die Bühnenshow (wenn man denn von einer sprechen kann) zeigte jedenfalls die nicht mehr ganz jungen Musiker nicht gerade von einer virilen Seite...

Konzert der Geyers in Neckargemünd, Prinz-Carl-Keller. Die Geyers, ehemals "Des Geyers Schwarzer Haufen" traten in Neckargemünd als vierköpfige akustische Gruppe auf (es gibt sie auch in einer HistoRock-Variante, mit E-Gitarre und um einen Bassisten verstärkt). Auf der nebenstehenden Aufnahme spielen Albert Dannenmann (Blasinstrumente, Drehleier), Thomas Roth (Gesang, Schlüsselfidel, Dudelsack), Georg Hesse (Gitarrenlaute) und Jost Pogrzeba (Trommeln, Perkussion). Die Behauptung, dass "mitelalterliche Musik" geboten wird, tradiert natürlich das übliche Vorurteil, dass alles, was einige Jahrhunderte auf dem Buckel hat, mittelalterlich ist. Die vorgestellte Musik bestand zum großen Teil aus Renaissancetänzen oder -liedern oder Eigenkompositionen nach Art der Renaissance-Musik, daneben natürlich auch noch einige Folk-Lieder. Die Texte zur Musik hatten teils wesentlich ältere Quellen, bis hin zu Walter von der Vogelweide. Manchmal war es etwas ermüdend, die vielen Wiederholungen über sich ergehen lassen zu müssen, denn viele Lieder hatten eine sehr einfache Strophenform, die sich durch Verdoppelungen jedes Verses "auszeichnete", aber so waren halt die Schemata der Lieder damals.

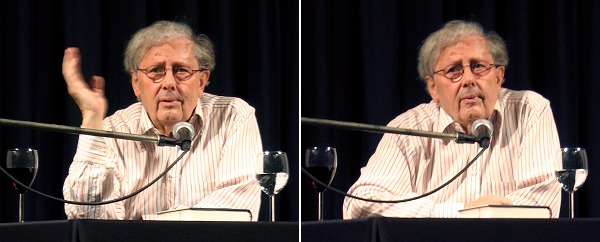

Auch nicht ganz behaglich fühlte ich mich bei dem ständigen verbalen Kokettieren mit Trinklust und "derber" Liebeslust, was aber offenbar zum Assoziationsrahmen und mithin zur Werbemasche von sogenannter "Mittelaltermusik" gehört - die Bühnenshow (wenn man denn von einer sprechen kann) zeigte jedenfalls die nicht mehr ganz jungen Musiker nicht gerade von einer virilen Seite... Klaus Wagenbach, Lesung "Franz Kafka, Biographie einer Jugend", DAI Heidelberg, 20h00-21h45. Anläßlich der Neuauflage seiner legendären Kafka-Biographie von 1958 befindet sich Klaus Wagenbach auf einer kleinen Lesereise und sprach auch in Heidelberg vor einem vollen Saal (ca 150 Zuhörer). Natürlich habe ich mir das Buch gekauft, und natürlich habe ich es signieren lassen. Glücklicherweise verzichtete Wagenbach darauf, einfach nur eine Dreiviertelstunde aus dem Buch zu lesen: Ziemlich zu Anfang las er drei Seiten aus dem Buch und ging dann dazu über, einzelne Geschichten (manchmal Anekdoten) zur Entstehung des Buches zu erzählen - als Deutscher in den fünfziger Jahren in Israel, als Deutscher in den fünfziger Jahren in Prag, lange vor dem Prager Frühling, zu einer Zeit, da Kafka noch ein verbotener Autor war. Ich fand diese Geschichten, diese Umstände der Buchentstehung höchst interessant. Bedauerlich, dass ein fertiges Buch immer nur einen Teil des Stoffes bringt, bringen kann, den ein Autor recherchiert hat, und besonders bedauerlich, wenn man merkt, dass die Erinnerung an Details durchaus auch von der Stimmung des Vortragenden und den Reaktionen des Publikums abhängt und bei anderen Lesungen wohl manchmal mehr, manchmal weniger detailliert ausfällt. Und dass diese Erinnerungen mit dem Tod einer Person verloren sind. Und Wagenbach ist schon 76 (was man ihm nebenbei gesagt nicht anmerkt).

29.04.2006

Klaus Wagenbach, Lesung "Franz Kafka, Biographie einer Jugend", DAI Heidelberg, 20h00-21h45. Anläßlich der Neuauflage seiner legendären Kafka-Biographie von 1958 befindet sich Klaus Wagenbach auf einer kleinen Lesereise und sprach auch in Heidelberg vor einem vollen Saal (ca 150 Zuhörer). Natürlich habe ich mir das Buch gekauft, und natürlich habe ich es signieren lassen. Glücklicherweise verzichtete Wagenbach darauf, einfach nur eine Dreiviertelstunde aus dem Buch zu lesen: Ziemlich zu Anfang las er drei Seiten aus dem Buch und ging dann dazu über, einzelne Geschichten (manchmal Anekdoten) zur Entstehung des Buches zu erzählen - als Deutscher in den fünfziger Jahren in Israel, als Deutscher in den fünfziger Jahren in Prag, lange vor dem Prager Frühling, zu einer Zeit, da Kafka noch ein verbotener Autor war. Ich fand diese Geschichten, diese Umstände der Buchentstehung höchst interessant. Bedauerlich, dass ein fertiges Buch immer nur einen Teil des Stoffes bringt, bringen kann, den ein Autor recherchiert hat, und besonders bedauerlich, wenn man merkt, dass die Erinnerung an Details durchaus auch von der Stimmung des Vortragenden und den Reaktionen des Publikums abhängt und bei anderen Lesungen wohl manchmal mehr, manchmal weniger detailliert ausfällt. Und dass diese Erinnerungen mit dem Tod einer Person verloren sind. Und Wagenbach ist schon 76 (was man ihm nebenbei gesagt nicht anmerkt).

29.04.2006 Eugen Drewermann: "Moby Dick oder Vom Ungeheuren, ein Mensch zu sein. Melvilles Roman tiefenpsychologisch gedeutet." Dieses sehr dicke Buch habe ich nur diagonal gelesen, das aber im Verlauf von zwei Monaten immer wieder. Es hatte was packendes in seiner Art, auf Literatur zuzugehen und Literatur ernst zu nehmen. Allerdings habe ich "Moby Dick" bei meiner Lektüre vor einigen Jahren als beileibe nicht so toll empfunden, wenn ich auch gerne eingestehe, dass der erste Satz zu den besten Anfangssätzen eines Buches gehört, die ich kenne ("Call me Ishmael." - "Nennt mich Ishmael.").

Eugen Drewermann: "Moby Dick oder Vom Ungeheuren, ein Mensch zu sein. Melvilles Roman tiefenpsychologisch gedeutet." Dieses sehr dicke Buch habe ich nur diagonal gelesen, das aber im Verlauf von zwei Monaten immer wieder. Es hatte was packendes in seiner Art, auf Literatur zuzugehen und Literatur ernst zu nehmen. Allerdings habe ich "Moby Dick" bei meiner Lektüre vor einigen Jahren als beileibe nicht so toll empfunden, wenn ich auch gerne eingestehe, dass der erste Satz zu den besten Anfangssätzen eines Buches gehört, die ich kenne ("Call me Ishmael." - "Nennt mich Ishmael."). Nochmal eine Fahrt nach Kassel, diesmal mit mehr Zeit:

Nochmal eine Fahrt nach Kassel, diesmal mit mehr Zeit: Fahrt nach Kassel zur Ausstellung "3 x Tischbein und die europäische Malerei um 1800" in der "Neuen Galerie". Ein Muss (für mich), und lohnend. Johann Heinrich Wilhelm Tischbeins "Goethe in der Campagna di Roma" von 1786, eines der bekanntesten Goethe-Bildnisse überhaupt, endlich aus der Nähe zu sehen, nicht so ungünstig plaziert wie im Städel - das ist schon fast alleine die Reise wert.

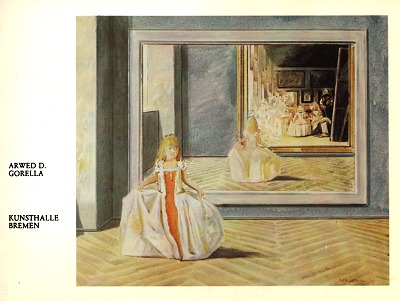

Fahrt nach Kassel zur Ausstellung "3 x Tischbein und die europäische Malerei um 1800" in der "Neuen Galerie". Ein Muss (für mich), und lohnend. Johann Heinrich Wilhelm Tischbeins "Goethe in der Campagna di Roma" von 1786, eines der bekanntesten Goethe-Bildnisse überhaupt, endlich aus der Nähe zu sehen, nicht so ungünstig plaziert wie im Städel - das ist schon fast alleine die Reise wert. Arwed D. Gorella, Ausstellungskatalog von 1980. Im Antiquariat Hatry am 14.01.06 mitgenommen (zusammen mit Chirico "Endlose Reise"), weil nur 3 Euro und beim Durchblättern einige auf den ersten Blick interessante Bilder zu sehen waren.

Erste Erkenntnis: Inzwischen ist Gorella tot - war ein seltsames Gefühl, denn beim Katalog hat Gorella mitgearbeitet, man merkt, dass er für seine Kunst gestrampelt hat - aber die Ausstellung war eben vor 26 Jahren, und da gibt's den einen oder anderen Menschen eben nicht mehr.

Arwed D. Gorella, Ausstellungskatalog von 1980. Im Antiquariat Hatry am 14.01.06 mitgenommen (zusammen mit Chirico "Endlose Reise"), weil nur 3 Euro und beim Durchblättern einige auf den ersten Blick interessante Bilder zu sehen waren.

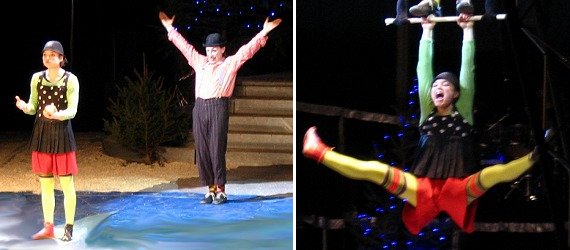

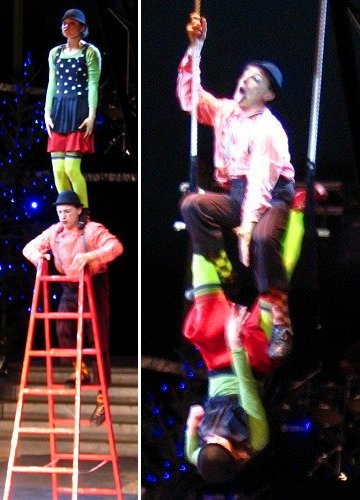

Erste Erkenntnis: Inzwischen ist Gorella tot - war ein seltsames Gefühl, denn beim Katalog hat Gorella mitgearbeitet, man merkt, dass er für seine Kunst gestrampelt hat - aber die Ausstellung war eben vor 26 Jahren, und da gibt's den einen oder anderen Menschen eben nicht mehr. Nochmal im Heidelberger Weihnachtscircus. Das Duo "I Baccalà" (Clowns mit Tanzakrobatik) wieder als Höhepunkt erlebt. Die 26-jährige Camilla Pessi (aus der italienischen Schweiz) und Simone Fassari (aus Italien) sind in vier Episoden zu sehen, von denen drei in eigener Regie entstanden. Ganz große Klasse das Mienenspiel und die gespielten Selbstgespräche der beiden, die so unbeholfen (daher auch der Name "I Baccalà" = Stockfisch) und kindlich wirken, aber beispielsweise am Hochtrapez zeigen, was alles an Akrobatik in ihnen steckt. Camilla bewegt sich wie ein kleines Mädchen, aber man spürt die sportliche Potenz in jeder Drehung - vor allem im extrem leichtfüßigen Laufen. Dass sie sportlich ist, bewies sie schon vor ihrer Akrobatenkarriere als Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft im alpinen Skifahren. Vorbilder des Duos sind Charly Chaplin und Buster Keaton - wie Buster kommen sie nicht selber zu Lachen, erregen aber umso mehr Lachen beim Zuschauer. [Einige Informationen aus der Rhein-Neckar-Zeitung vom 30.12.2005).

Nochmal im Heidelberger Weihnachtscircus. Das Duo "I Baccalà" (Clowns mit Tanzakrobatik) wieder als Höhepunkt erlebt. Die 26-jährige Camilla Pessi (aus der italienischen Schweiz) und Simone Fassari (aus Italien) sind in vier Episoden zu sehen, von denen drei in eigener Regie entstanden. Ganz große Klasse das Mienenspiel und die gespielten Selbstgespräche der beiden, die so unbeholfen (daher auch der Name "I Baccalà" = Stockfisch) und kindlich wirken, aber beispielsweise am Hochtrapez zeigen, was alles an Akrobatik in ihnen steckt. Camilla bewegt sich wie ein kleines Mädchen, aber man spürt die sportliche Potenz in jeder Drehung - vor allem im extrem leichtfüßigen Laufen. Dass sie sportlich ist, bewies sie schon vor ihrer Akrobatenkarriere als Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft im alpinen Skifahren. Vorbilder des Duos sind Charly Chaplin und Buster Keaton - wie Buster kommen sie nicht selber zu Lachen, erregen aber umso mehr Lachen beim Zuschauer. [Einige Informationen aus der Rhein-Neckar-Zeitung vom 30.12.2005).